“Noi quella notte abbiamo vissuto la fine del mondo e la fine del mondo non si può raccontare”. Lo ha dichiarato uno dei sopravvissuti della tragedia del Vajont. La vicenda è tristemente nota. La sera di mercoledì 9 ottobre 1963, al confine tra Veneto e Friuli, un’enorme frana crolla dalle pendici settentrionali del Monte Toc e si riversa contro la diga del Vajont e il suo bacino artificiale. 260 milioni di metri cubi di roccia, bosco e detriti, piombano nel lago a una velocità tra i 60 e i 100 km orari e innescano un violentissimo movimento delle acque. Un’ondata di 25 milioni di metri cubi lambisce Casso e risucchia alcune frazioni di Erto intorno alle pendici della montagna.

Altri 25 milioni di metri cubi di acqua si alzano per centinaia di metri, superano la diga e si riversano nella valle sottostante, travolgendo Longarone e altri centri abitati della valle del Piave. In pochi minuti perdono la vita 1.910 persone, di cui 487 al di sotto dei 15 anni.

Nei giorni successivi, i giornali fanno riferimento a un disastro ambientale, la giornalista bellunese Tina Merlin, dell’Unità, che da anni segue la costruzione della diga del Vajont, definisce la tragedia “un olocausto”. Una storia che non è iniziata il 9 ottobre, ma molto tempo prima.

Il “grande Vajont”

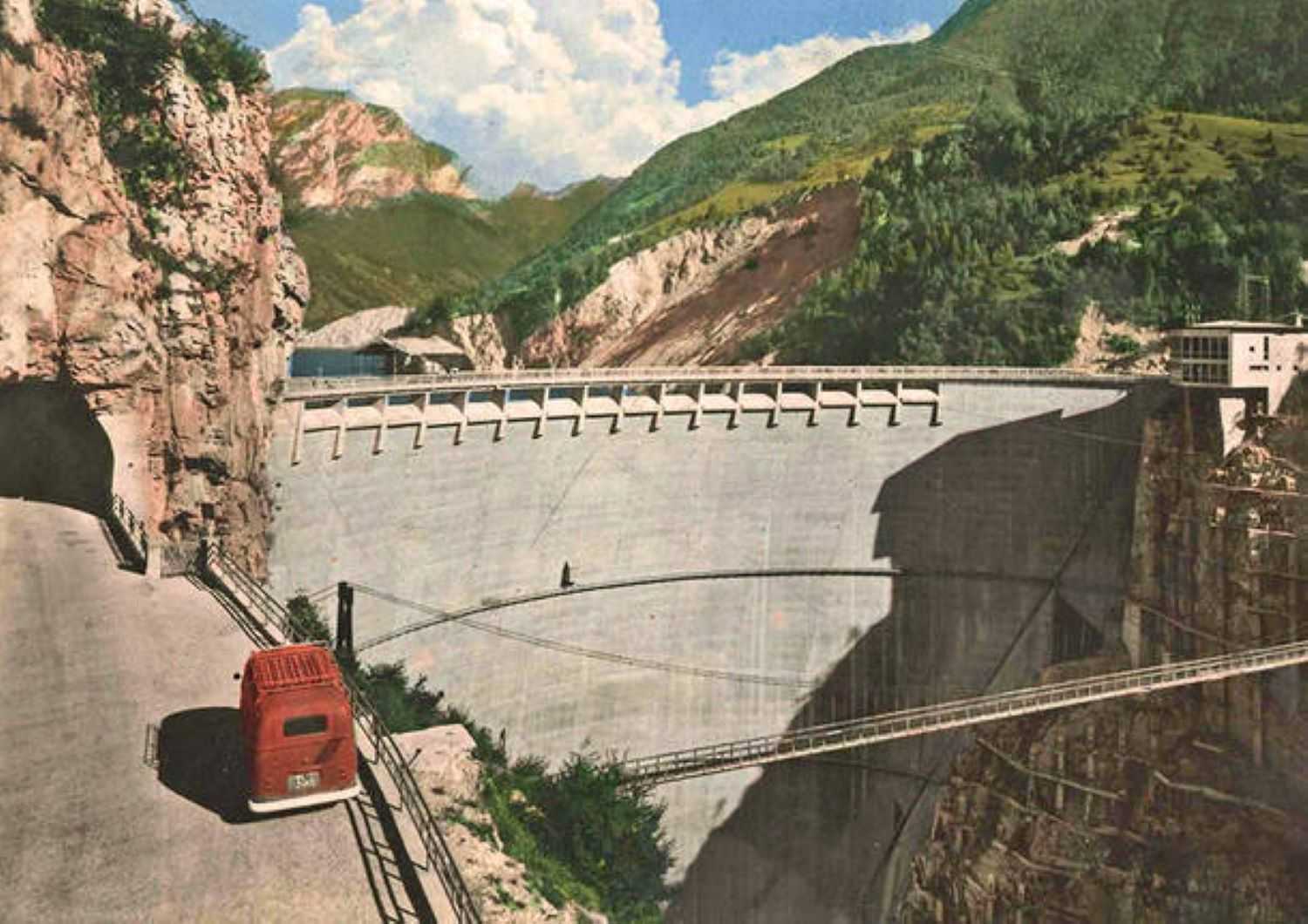

Siamo nell’Italia del boom economico, alla fine degli anni Cinquanta la crescente domanda di energia elettrica dà impulso ai lavori al sistema che collega gli affluenti del Piave. La Società Adriatica di Elettricità (Sade) si dedica alla realizzazione di quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello dell’impianto Piave Boite Maè Vajont: una diga, progettata da Carlo Semenza, presentata come la diga a doppio arco più grande del mondo, destinata a creare un invaso di proporzioni ragguardevoli. Il “grande Vajont” è concepito come parte di una rete di bacini, dighe e canali in grado di generare, secondo i calcoli della Sade, 800 milioni di kWh.

Il progetto originario, del 1940, prevedeva un invaso di 50 milioni di metri cubi e una diga di 200 metri di altezza, negli anni successivi la Sade vi apporta una serie di modifiche. E, pur in mancanza di una relazione geologica sullo stato del bacino, nel 1957, riesce a ottenere l’autorizzazione di innalzare la diga fino a 266 metri di altezza e di accrescere la capacità del lago artificiale fino a 150 milioni di metri cubi. Il consiglio superiore dei lavori pubblici rimarca semplicemente “la necessità di completare le indagini geologiche nei riguardi della sicurezza degli abitati e delle opere pubbliche che venissero a trovarsi in prossimità del massimo invaso.” Apre così il cantiere per la realizzazione della struttura che viene definita un “vanto della scienza e della tecnica”.

Frane durante i lavori

22 marzo 1959: a pochi chilometri dalla diga del Vajont in fase di realizzazione, una frana di 3 milioni di metri cubi piomba nel bacino creato dalla diga di Pontesei, nel comune di Forno di Zoldo, creando un’onda di oltre 20 metri. Arcangelo Tiziani, operaio che la Sade ha incaricato di perlustrare i pendii del lago artificiale, viene travolto dai detriti e il suo corpo non verrà più ritrovato.

Si dispongono verifiche nell’area del Vajont, il geotecnico austriaco Leopold Müller solleva dubbi sulla tenuta dell’impianto a causa delle caratteristiche morfologiche della zona: i sondaggi che effettua sotto il Monte Toc e il paese di Erto rivelano “strati scivolosi e rocce fessurate”. Per acquisire riscontri, l’esperto incarica due giovani geologi, Franco Giudici e Edoardo Semenza, il figlio di Carlo Semenza, di espletare ulteriori verifiche.

In Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso del Vajont (1983), Tina Merlin riferisce: “Le loro conclusioni sono una mazzata per il famoso progettista della diga. In sostanza dicono che esiste un enorme massa in movimento, estensibile su circa due chilometri e mezzo, dalla quale si possono distaccare frane a ripetizione, soprattutto con gli invasi e gli svasi del lago.”

4 novembre 1960, verso le 12,30: una frana si stacca dal monte Toc, poco più su della diga, e piomba nel lago. Un intero appezzamento di bosco e prato, che solleva una enorme ondata che fortunatamente non provoca vittime, pur lesionando le abitazioni lungo i versanti del Toc.

Avanti comunque

I lavori proseguono comunque, per ottenere i contributi statali sarebbe stato necessario giungere a collaudare l’opera entro il 1960. Si parla, in Italia, di nazionalizzazione degli impianti idroelettrici, cui si giungerà nel 1962, con l’istituzione dell’Ente nazionale energia elettrica (Enel).

La Sade deve concludere i lavori prima di trasferire gli impianti allo Stato. Nonostante le scosse sismiche, gli indicatori di criticità, le proteste, reitera le richieste di autorizzazione ad aumentare il livello dell’acqua nel bacino. Su incarico della Società, l’Istituto di Idraulica dell’Università di Padova realizza un modello che simula la caduta della frana e gli eventuali moti ondosi che ne deriverebbero, il tutto basato, però, sullo scenario – meno critico – della frana in due tempi.

3 luglio 1962: il professor Arturo Ghetti, a capo della squadra dei ricercatori, presenta una relazione in cui sostiene che, se il livello del lago superasse i 700 metri, la caduta di una frana di 200 milioni di metri cubi si rivelerebbe rovinosa: “avrebbe potuto provocare conseguenze dannose accentuatesi gradatamente fino a divenire manifestamente impressionanti al massimo invaso (722,5 metri) anche per la zona a valle della diga.” “La Sade non lo autorizza a ulteriori accertamenti e chiude la relazione in un cassetto”, ricorda Tina Merlin nel suo libro. “Al Ministero non ne fa cenno. Né gli uomini del Ministero, che avevano assistito ad alcune prove, si ricordano di chiedere lumi al riguardo.”

Lei, la giornalista dell’Unità, ha denunciato il pericolo incombente della frana fin dal 1959, è stata querelata, assolta con in formula piena ed ha continuato a ribadire il suo convincimento: “Un’ enorme massa di 50 milioni di metri cubi di materiale, tutta una montagna sul versante sinistro del lago artificiale, sta franando”, ha scritto in un articolo del 21 febbraio 1961. “Non si può sapere se il cedimento sarà lento o se avverrà un terribile schianto. In quest’ ultimo caso non si possono prevedere le conseguenze […].”

14 marzo 1963: tutti gli impianti vengono trasferiti all’Enel, gli impiegati della Sade passano alle dipendenze dello Stato, compreso Alberico Biadene che, dalla fine del 1961, è subentrato a Carlo Semenza, nel frattempo deceduto.

22 luglio 1963: il sindaco di Erto telegrafa alla Prefettura di Udine e all’Enel di Venezia, segnalando “inspiegabili acque torbide nel lago, continui boati e tremiti sul terreno comunale” e richiedendo provvedimenti urgenti. Nessun riscontro. A metà settembre, con l’invaso a quota 710 metri sul livello del mare, “compare una nuova fessura vicino la punta del Toc”, rievoca Merlin, “si notano inclinazioni degli alberi, avvallamenti sulla strada di circonvallazione e l’accentuarsi della lunga fessurazione che attraversa la montagna.”

Gli uomini inviati dal Comune di Erto riferiscono che, sotto il Toc, rotolano sassi e si sentono crepitii provenienti dalle viscere del monte “come se si stesse spaccando qualcosa.”

Registrati anche degli spostamenti ai capisaldi (i punti di misurazione): il 15 settembre lo slittamento rilevato è di 22 centimetri. Biadene decide di attendere qualche giorno prima di iniziare gli svasi.

26 settembre: rilevati 22 millimetri di spostamento, Biadene decide di far scendere lentamente l’acqua.

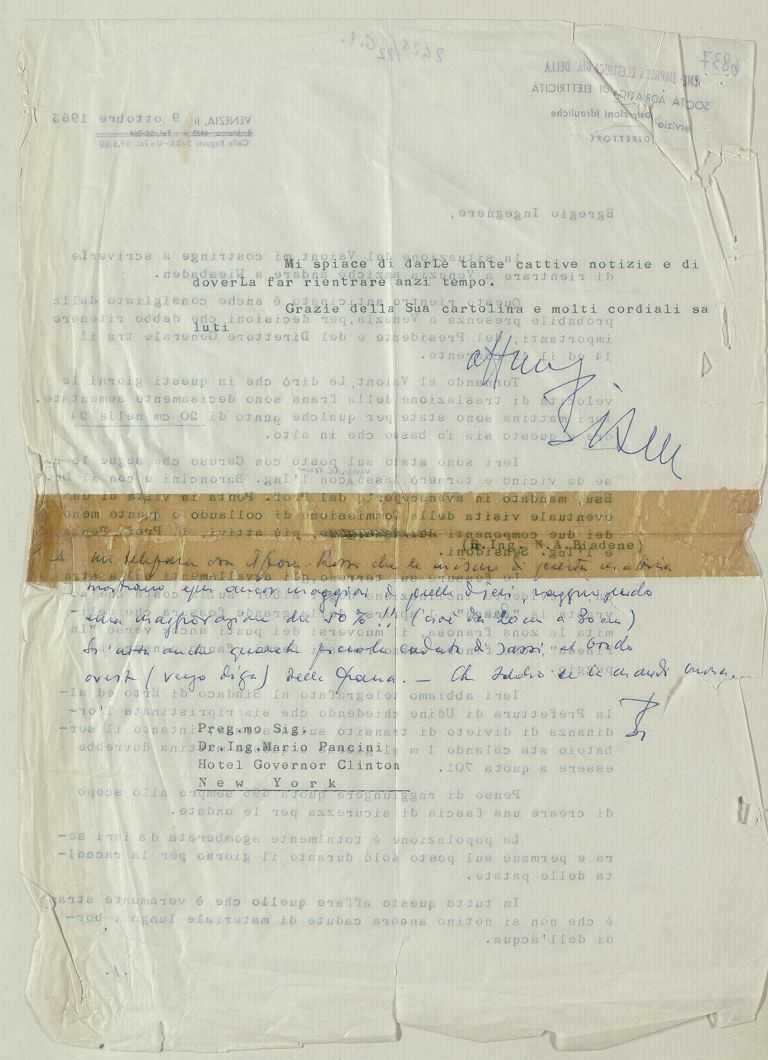

8 ottobre: si registra uno spostamento ai capisaldi dai 57 ai 63 centimetri. “In questi giorni le velocità di traslazione della frana sono decisamente aumentate”, scrive Biadene in una lettera del 9 ottobre, prima che si scateni la tragedia. “Ieri mattina sono state per qualche punto di 20 centimetri […] le fessure sul terreno, gli avvallamenti sulla strada, la evidente inclinazione degli alberi sulla costa che sovrasta la Pausa, l’aprirsi della grande fessura che delimita la zona franosa, il muoversi dei punti anche verso la Pineda che finora erano rimasti fermi, fanno pensare al peggio. […] Le misure di questa mattina mostrano essere ancora maggiori di quelle di ieri.” E aggiunge a mano: “Che Iddio ce la mandi buona.”

“Cataclisma biblico”

E poi, appunto, quella che è stata definita “la fine del mondo”. “Come ricostruire con la mente ciò che è accaduto”, scrive Dino Buzzati sul Corriere della Sera l’11 ottobre, “la frana, lo schiantamento delle rupi, il crollo, la cateratta di macigni e di terra nel lago? E l’onda spaventosa, da cataclisma biblico, che è lievitata gonfiandosi come un immenso dorso di balena, ha scavalcato il bordo della diga, è precipitata a picco giù nel burrone avventandosi, terrificante bolide di schiume, vero i paesi addormentati? E il tonfo del lago, il tremito della terra, lo scroscio nell’abisso, il ruggito folle dell’acqua impazzita, il frastuono della rovina totale, coro di boati, stridori, rimbombi, cigolii, scrosci, urla, gemiti, rantoli, invocazioni, pianti? E il silenzio alla fine, quel funesto silenzio di quando l’irreparabile è compiuto, il silenzio stesso che c’è nelle tombe?”

Il processo all’Aquila

21 febbraio 1968: a tre mesi dalla requisitoria del pubblico ministero Arcangelo Mandarino, il giudice istruttore di Belluno, Mario Fabbri, deposita la sentenza del procedimento penale contro gli ingegneri Alberico Biadene, Mario Pancini, Pietro Frosini, Francesco Sensidoni, Curzio Batini, Francesco Penta, Luigi Greco, Almo Violin, Dino Tonini, Roberto Marin e Augusto Ghetti. Nel frattempo, Penta e Greco sono deceduti, Pancini si toglierà la vita il 24 novembre di quell’anno, a causa del rimorso.

Il giorno successivo al suicidio di Pancini, inizia il processo di primo grado. Si celebra all’Aquila, per legittima suspicione a motivo di problemi di ordine pubblico. È presieduto dal giudice Marcello Del Forno e si conclude il 17 dicembre 1969.

L’accusa, rappresentata da Armando Troise, chiede ventuno anni e quattro mesi di reclusione per tutti gli imputati (eccetto Violin, per il quale ne vengono chiesti nove) per disastro colposo di frana e disastro colposo d’inondazione, aggravati dalla previsione dell’evento e omicidi colposi plurimi aggravati.

Biadene, Batini e Violin vengono condannati a sei anni di reclusione, di cui due condonati, per omicidio colposo plurimo, colpevoli di non aver avvertito tempestivamente dell’imminenza del disastro e di non avere attivato le procedure di sgombero. Assolti gli altri imputati. Non riconosciuta la prevedibilità della frana.

20 luglio 1970: inizia all’Aquila il processo di appello, presieduto dal giudice Bruno Fracassi. Stralciata la posizione di Batini, gravemente malato di esaurimento nervoso. Il 3 ottobre 1970 la sentenza riconosce Biadene e Sensidoni, colpevoli di frana, inondazione e degli omicidi colposi. E condannati a sei e a quattro anni e mezzo. Frosini e Violin assolti per insufficienza di prove. Marin e Tonini assolti perché il fatto non costituisce reato. Ghetti per non aver commesso il fatto.

Il procedimento in Cassazione si svolge dal 15 al 25 marzo 1971, è presieduto dal giudice Giovanni Rosso, con relatore Giuseppe Bonadonna e procuratore generale Costantino Lapiccirella. Biadene e Sensidoni vengono riconosciuti colpevoli per l’inondazione, aggravata dalla previsione dell’evento compresa la frana e gli omicidi. Biadene è condannato a cinque anni (due per il disastro e tre per gli omicidi), Sensidoni a tre e otto mesi. Entrambi beneficiano di tre anni di condono (nel caso di Biadene per motivi di salute, verrà infine rilasciato dopo due anni di detenzione per buona condotta).

Tonini assolto per non aver commesso il fatto. Invariati gli altri verdetti. La sentenza viene emessa quattordici giorni prima che intervenga la prescrizione. Solo nel 2000 Stato, Enel e Montedison si accolleranno i cospicui risarcimenti correlati alla vicenda.

“Memory of the World”

Nel 2008 le Nazioni Unite hanno definito la tragedia del Vajont “il primo di 10 eventi disastrosi causati dalla scarsa comprensione delle scienze della terra e dal fallimento di ingegneri e geologi.” Nel 2012, il Parlamento italiano ha istituito, il 9 ottobre, la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo”, con l’intento di “ricordare le tragedie causate da una dissennata gestione del territorio che, spesso sommata ad eventi naturali, ha causato la perdita di vite umane e danni ingenti a vaste aree del paese.”

E, proprio in occasione del sessantesimo anniversario della tragedia, l’Unesco ha incluso gli atti dei tre gradi di giudizio del processo contro Enel e Sade nel programma “Memory of the World”.

“In queste carte”, spiega il professor Maurizio Reberschak, direttore scientifico della digitalizzazione dell’Archivio di Stato di Belluno, che temporaneamente custodisce i faldoni relativi al procedimento giudiziario svoltosi nel capoluogo abruzzese, “si trova il calpestamento dei diritti umani, il disprezzo del Paese e della natura, e l’utilizzo a fini esclusivamente economici del territorio.”