Firenze. L’aspetto forse più significativo della faccenda afferisce alle dinamiche psico-sociali di propagazione e di enfatizzazione delle notizie. Nei giorni scorsi, i media hanno riservato particolare risalto al fatto che un accertamento genetico effettuato dal professor Ugo Ricci avrebbe stabilito che Natalino Mele, il bimbo di sei anni sopravvissuto al primo delitto del Mostro di Firenze (21 agosto 1968, vittime: Barbara Locci e Antonio Lo Bianco) non sarebbe figlio di Stefano Mele, marito della vittima femminile, ma di uno degli amanti di lei, Giovanni Vinci, fratello di Francesco e Salvatore. Questi ultimi, nell’ambito della cosiddetta “pista sarda”, sono stati all’epoca sottoposti a indagine e prosciolti; Giovanni Vinci, rivelano oggi gli organi di stampa, non è mai stato ufficialmente indagato.

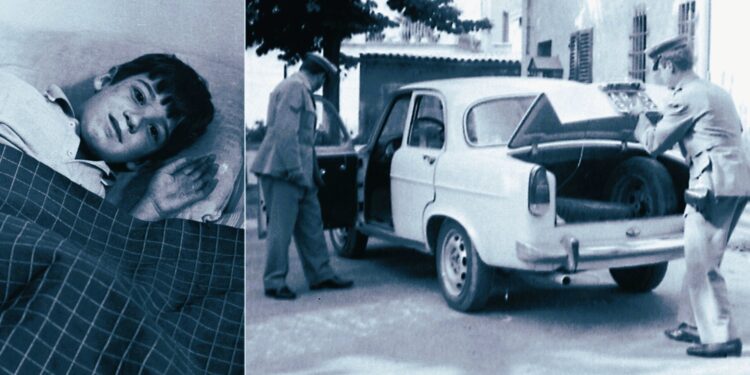

Il ragionamento sotteso è fin troppo semplice, persino semplicistico: la notte del delitto, l’assassino ha colpito la Locci e il suo amante Lo Bianco, appartatisi in auto, e ha risparmiato il bimbo, addormentato sul sedile posteriore della vettura. Perché? Se il piccolo fosse stato il figlio dell’omicida, congetturano i giornali, questi avrebbe avuto remore a ucciderlo.

Caso risolto?

Siamo pressoché certi che un simile scenario terrà banco per mesi nei dibattiti sul caso. Vale quindi la pena di richiamare quanto affermato in proposito dal documentarista Paolo Cochi, considerato uno dei massimi esperti dei delitti del Mostro. “Già nel 1986 il generale dei carabinieri Torrisi”, ricorda in un’intervista pubblicata su Tag24, “aveva ventilato l’ipotesi che Natalino non fosse il figlio di Mele. Questo perché la madre, Barbara Locci […] frequentava anche altri uomini, tra i quali Francesco e Salvatore Vinci, fratelli di Giovanni, che ora si presume possa essere il padre del bambino.”

“Se anche fosse vero, non cambierebbe nulla”, aggiunge Cochi. “Il dato non sposterebbe l’impianto investigativo: né Giovanni Vinci, né gli altri fratelli, né tantomeno Carmelo Cutrona – altro amante della Locci – sono mai stati collegati ai delitti avvenuti dopo il 1968. Anzi, tutti avevano alibi solidi, come accertato definitivamente nel 1989 con l’archiviazione della ‘pista sarda’.”

Ciò per quanto riguarda il dato storiografico-giudiziario. Dal punto di vista criminologico, il predetto scenario non appare particolarmente significativo. Nella prospettiva del Mostro di Firenze, il bambino non risultava rilevante e il fatto che non sia stato ucciso insieme alla coppia in intimità non sorprende troppo, anche in assenza dell’ipotizzato legame di parentela. Applicando le categorie del criminal profiling, i criminologi hanno interpretato i delitti in due differenti prospettive: come mezzo per ottenere, da parte del Mostro, una distorta gratificazione sessuale (è l’interpretazione di chi ipotizza di poter ricondurre l’omicida alla categoria del cd. lustmurderer, assassino per libidine) o come punizione nei confronti delle coppie appartate in auto a scambiarsi effusioni, ritenute dall’offender colpevoli di una condotta inaccettabile e appunto meritevole di censura (in tal senso, il Mostro sarebbe quindi da ricondursi alla categoria del cosiddetto serial killer missionario). In un caso o nell’altro, il bambino non rivestiva alcun ruolo agli occhi dell’aggressore, non sollecitava dunque in lui il minimo interesse.

Vi è poi un elemento che, al di là delle mutevoli interpretazioni fornite in sede di profiling, potrebbe rivelarsi decisivo nell’evidenziare l’inconsistenza dello scenario oggi proposto: dall’accurato esame dei delitti e delle relative tracce materiali condotto dal criminologo Francesco De Fazio e dai suoi collaboratori dell’Università di Modena tra il 1984 e il 1985, è emerso che l’omicida fosse alto circa un metro e novanta: non ci risulta che un dato del genere potesse riferirsi ai fratelli Vinci. Né, del resto, ai cosiddetti compagni di merende.

Revisione “inammissibile”

A proposito dei compagni di merende, nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna all’ergastolo inflitta nel 2000 a Mario Vanni, ritenuto responsabile, con il “pentito” Giancarlo Lotti, di quattro degli otto duplici omicidi del Mostro. A sostegno dell’istanza, presentata dagli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo per conto del nipote di Vanni, una consulenza entomologico-forense secondo cui l’ultimo delitto (vittime: Nadine Mauriot e Jean-Michel Kraveichvili) risulterebbe avvenuto uno o due giorni prima rispetto alla datazione recepita in sede giudiziaria (8 settembre 1985): il che confermerebbe l’inattendibilità delle dichiarazioni di Lotti, su cui la condanna si è basata.

Precisiamo che i risultati della predetta analisi entomologica richiamano in toto le conclusioni cui è pervenuta nel 2015 un’inchiesta realizzata dal citato Paolo Cochi che, con l’ausilio di esperiti del settore, aveva appunto prospettato la concreta possibilità che il duplice omicidio del 1985, commesso in località Scopeti, potesse collocarsi in una data antecedente rispetto a quella ufficialmente accertata.

In ogni caso, nel corso del procedimento relativo alla richiesta di revisione, il sostituto procuratore generale aveva tempo fa definito l’istanza “inammissibile”, sostenendo che le nuove prove prodotte non fossero sufficienti a invalidare le conclusioni cui era pervenuta la sentenza definitiva di condanna. Assunto oggi condiviso dalla Corte d’Appello, che ha appunto respinto la domanda. La difesa di Vanni ha annunciato ricorso in Cassazione.

Uno dei legali dell’istante, l’avvocato Biscotti, ha tra l’altro evidenziato quella che a suo dire sarebbe una “sorprendente coincidenza” tra la decisione della Corte e la recente diffusione della notizia relativa alla paternità di Natalino Mele: quest’ultimo elemento, ha considerato, potrebbe distogliere l’attenzione da aspetti più sostanziali del caso.

Il rigetto dell’istanza sembra avvalorare le parole di Cochi circa l’effettiva fondatezza dell’azione intrapresa. Prima che la Corte si pronunciasse in proposito, il documentarista aveva tra l’altro dichiarato: “Il tentativo giudiziario in corso fu già intrapreso anni fa dai legali Marazzita e Filastò, sempre sulla base di elementi entomologici che retrodatano il delitto di Scopeti analizzando le larve presenti sui cadaveri nelle fotografie. Non si tratta, dunque, di una prova sufficientemente robusta.”